Seduto nella platea del Teatro Sociale di Brescia per assistere all’inaugurazione del 47° congresso di Sinch, Società italiana della neurochirurgia, dove si è svolta, tra le molte altre cose, la consegna della borsa di studio intitolata a Ginetta Ferraguti alla dottorezza Erica Grasso, mi ero predisposto a sentire delle dotte prolusioni scientifiche, annunci di traguardi raggiunti dalla ricerca, ma non, e con mia piacevole sorpresa, una lezione di alto valore etico come quella del professor Marco Fontanella, primario di neurochirurgia agli Spedali Civili di Brescia e ordinario della materia presso l’ateneo bresciano.

Perché etica? Perché il greco êthos, che inizialmente significava dimora, luogo da vivere, si è poi evoluto nel senso di disposizione, carattere, indole, costume.

Essere etici è un modo di vivere un luogo ed è anche una disposizione, un’indole, un carattere.

Il professor Fontanella, nel suo dire, ha mostrato, con esempi lontani e recenti, come si possa essere maestri nella vita e nella professione e cosa significhi essere etici fino ad esercitare la compassione nei confronti dei pazienti, giungendo a piangere per loro: esercitare la cum-passio, essere compassionevoli.

Nell’arido deserto abitato dalla tecnica, il professor Fontanella ha introdotto, con le vibrazioni del cuore, l’etica, che non è lo stare all’interno di norme più o meno elevate, ma l’abitare sé stessi, essendo coerenti con la propria disposizione che, nel caso specifico, si declina nell’essere medici, ossia coloro che curano e che hanno cura.

L’essere medici non è solo un mestiere, ma l’accondiscendere al proprio êthos, che contiene il proprio telos, il proprio fine: essere coloro che curano un paziente, il quale è anzitutto un essere-umano, ossia un’entità essenziale che vive in un corpo biologico (humus).

L êthos si è fatto sentire anche con la premiazione della dottoressa Erica Grasso, indotta, direbbe Hillman, dal suo daimon, ad ascoltare il messaggio proveniente da una dura prova della vita, la morte del padre a causa di un glioblastoma, a volgere il dolore in volontà.

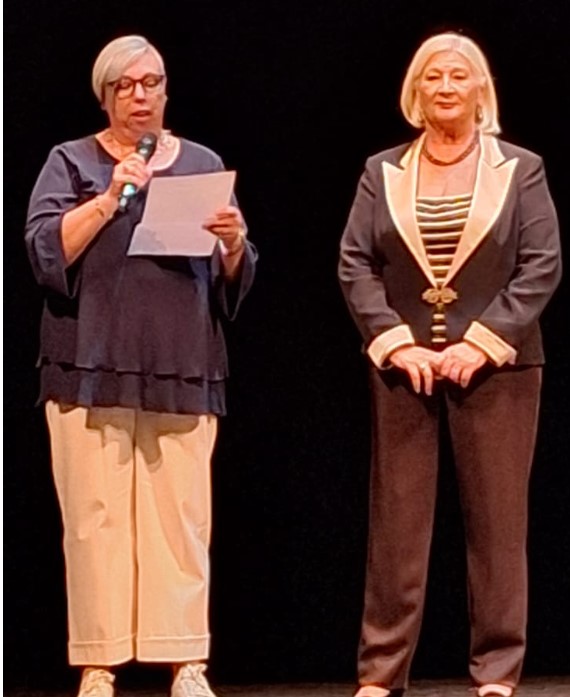

Due momenti della premiazione: a sinistra la volontaria Rossana Paccani legge la motivazione

e, a destra, la dottoressa Erica Grasso riceve l'attestato da Teresa Bertocchi,

madre di Ginetta Ferraguti e presidente dell'Associazione

Il professor Fontanella, la cui prolusione ho seguito con l’attenzione che merita un Maestro, ha proposto agli astanti una frase desunta dalla Prospettiva Nevsky di Franco Battiato (https://www.youtube.com/watch?v=zWViOtrFcrs): “… e il mio maestro mi insegnò com’è difficile trovare l’alba dentro l’imbrunire”.

Alba, luce, inizio, vita. Imbrunire, declino morte.

Esiste la morte?

Nel trovare l’alba dentro l’imbrunire c’è il grande segreto della maestria (volgere lo sguardo noetico verso la luce) e c’è anche la prospettiva coscienziale che la morte del corpo biologico non è la fine dell’essere (sostantivo), ma solo dell’umano (predicato).

Nel trovare l’alba dentro l’imbrunire c’è la coscienza della sopravvivenza alla morte fisica, che è pharmakon per la sofferenza di chi deve lasciare la vita biologica e di chi deve gestire il distacco.

Nel trovare l’alba dentro l’imbrunire c’è la coscienza del limite della techné e della scienza, che sono un processo in divenire, che cura, ma non consente all’umano (humus) di conseguire l’eternità che è propria dell’essere.

Nel trovare l’alba dentro l’imbrunire c’è la cura dal materialismo nichilista che riduce la nostra esperienza terrena alle sole esigenze del corpo biologico, dimenticando che anche nel suo imbrunire splende l’alba dell’anima che guarda allo spirito.

Il Maestro ci insegna a gettare uno sguardo noetico.

La conoscenza così intesa non è solo razionale (lógos), ma anche intuitiva, noetica, e “Teofrasto – scrive Colli – ci dice che per Parmenide l’anima e il noûs, sono la stessa cosa” e, commenta sempre Colli, termini come noeîn, nóos, phroneîn, nei Presocratici significano “conoscenza intuitiva”. [i]

“Il noûs – scrive Angelo Tonelli – è la dimensione del profondo che ci mette in contatto con la verità, e conduce «occhio» esso stesso, gli «occhi dell’anima» a «ottenere il nutrimento che le è proprio», che è la «contemplazione delle realtà che veramente sono»”. [ii]

Il noûs, il Sè profondo o superiore, è il vero centro della personalità che sconfina nel cosmo, per assimilazione (homoíosis) con l’Origine.

Nel frammento 82 Giamblico (Vita di Pitagora XXXII 228) scrive: “Il più grande incitamento alla fortezza consiste nel porsi dinnanzi a sé lo scopo supremo, ovvero di proteggere e liberare il noûs che fin dall’infanzia è in preda a tanti ostacoli e vincoli: senza il noûs nessuno può apprendere o intuire alcunché di sano e di vero, a prescindere di quali intensità di percezione sia dotato. Secondo i Pitagorici, il noûs «tutto vede e tutto ode, tutto il resto è cieco e sordo»”.

Vedere l’alba nell’imbrunire è anche cura per chi se ne va lungo il fiume del divenire, ma lascia il suo ricordo impresso nell’anima, che rimane e ricorda.

Ce lo racconta la leggenda del "Cavalier Miosotys", una storia romantica e tragica spesso associata al folklore tedesco e al fiore del nontiscordardimé (in tedesco Vergissmeinnicht). La versione più nota è legata al fiume Danubio e narra di un cavaliere e della sua amata. Secondo la leggenda, un cavaliere in armatura camminava con la sua dama lungo la riva di un fiume. La donna vide un bel fiore azzurro, il miosotys (nontiscordardimé), che galleggiava sull'acqua vicino alla riva. Desiderosa di averlo, chiese al cavaliere di raccoglierlo. Il cavaliere, spinto dall'amore e dal desiderio di compiacere la sua amata, si avventurò nell'acqua nonostante la pesante armatura. Riuscì a prendere il fiore, ma il peso dell'armatura e la corrente del fiume lo trascinarono sotto. Prima di annegare, il cavaliere lanciò il fiore verso la sua amata, gridando "Vergiss mein nicht!" ("Non dimenticarmi!"). Da allora, il fiore divenne simbolo di amore eterno e ricordo.

Vedere l’alba oltre l’imbrunire è sapere che quando siamo di fronte alla morte del corpo biologico, questa non è la fine.

Un tocco di maestria è arrivato anche in quel teatro che, guarda caso, si chiama “sociale”, quando il professor Fontanella ha citato Angiolina Ferrari.

Evocando questa figura Fontanella ha toccato una delle pagine più interessanti della storia recente di Brtescia.

Angiolina Ferrari, proprietaria del calzificio omonimo, vedova di Roberto, vede morire la figlia piccola per un tumore al cervello e impegna risorse nel dotare gli Spedali Civili di un reparto di eccellenza nel settore della neurochirurgia.

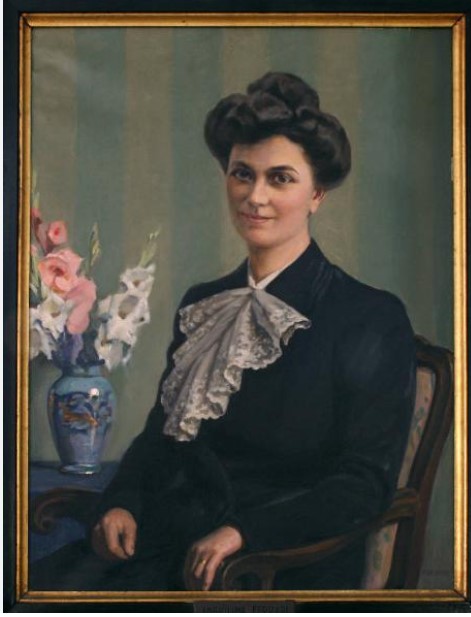

Il dipinto che raffigura Angiolina Ferrari

esposto nella galleria degli Spedali Civili di Brescia

Siamo, con Angiolina Ferrari, di fronte ad un modello imprenditoriale che ha stima e cura delle sue maestranze. Maestranze, in quanto composte da operatori dotati di competenza e di sapere; non dipendenti, ma operai nel senso di coloro che operano con specifico ruolo, sapere, abilità.

Per le maestranze del calzificio sono costruiti il Villaggio Ferrari e e la Colonia estiva a Cevo.

A sinistra la chiesetta del Villaggio Ferrari e, a destra, la colonia estiva per le maestranze.

Non posso esimermi da una nota personale. La prima inquilina di un appartamento del Villaggio Ferrari è stata la mia nonna materna, che lavorava al calzificio. Da piccolo ho frequentato l’asilo comunale del Villaggio che dà sulla piazzetta accanto alla chiesa dedicata a Sant’Antonio da Padova dove si sono sposati mio padre e mia madre.

Il Villaggio Ferrari è divenuto paradigmatico per i villaggi progettati e realizzati da Padre Marcolini nel secondo Dopoguerra, quando l’esodo dalle campagne verso la città ha visto migliaia di ex braccianti, divenuti operai nelle aziende cittadine, avere una casa e un orto. Non un orto verticale. Un orto nel quale continuare a coltivare, così come avevano sempre fatto.

Una cura contro lo sradicamento.

Il Villaggio Ferrari fu costruito dal 1936 al 1938 in via Lombroso (poi viale Duca degli Abruzzi) per iniziativa del commendator Roberto Ferrari, su progetto dell'ingegner Andrea Cassa e dall'impresa Baiguera e Cis con l'intento di ospitare le centinaia di lavoratori del vicino Calzificio Ferrari. Ultimato nell'autunno 1937 il primo lotto consistente in 15 villette venne avviato il secondo comprendente otto case, il palazzo centrale e la torre e di seguito il terzo lotto ultimato nel settembre 1938. Nel complesso, il villaggio era costituito da 40 edifici di vari tipi distribuiti in piccoli isolati e circondati dal verde di pertinenza.

Il palazzo centrale venne adibito ad abitazione degli impiegati del Calzificio mentre al piano terra vennero sistemati negozi per tutto il quartiere Porta Cremona-Volta e nel 1937 anche l'ufficio postale. Nell'ampio atrio venne collocata una statua in gesso raffigurante una giovane donna in cammino, con la mano destra sopra la fronte nell'atto di guardare lontano; la mano sinistra regge, posato al fianco, un grande fascio littorio tra un mazzo di spighe. Alle pareti dell'atrio vi sono due pannelli raffiguranti donne che sostengono cesti di frutta. Sulla torretta quadrata chiamata Torre Mussolini venne posto nel marzo 1938 un bassorilievo del "duce" opera dello scultore Claudio Botta.

Con la fine del regime vennero rimossi i suoi simboli: il bassorilievo del duce dalla torretta del palazzo centrale, la statua dal monumento, i fasci littori e le iscrizioni dai muri delle case. La chiusura del Calzificio di via Cremona, nel 1954, causò l'esodo di una buona metà degli abitanti che non poterono acquista re gli appartamenti pur messi in vendita a prezzi convenienti. La chiesina fu ceduta alla parrocchia della Volta al prezzo simbolico di una lira e i locali dell'asilo furono donati al Comune. A causa del calo demografico, nel 1961 la scuola elementare fu chiusa e agli inizi degli anni Ottanta la scuola materna subì la stessa sorte.

Ricordi. Ri-accordi. Paesaggi dell’anima che ritornano, paesaggi nell’imbrunire, dove la maestria ci induce a vedere paesaggi dell’alba.

[i] Giorgio Colli, Filosofi sovrumani, Adelphi

[ii] Angelo Tonelli, Pitagora maestro segreto, Feltrinelli