Dal Biancospino di Glastonbury alla Bibbia Amiatina il filo invisibile tra Roma e la Britannia cristiana

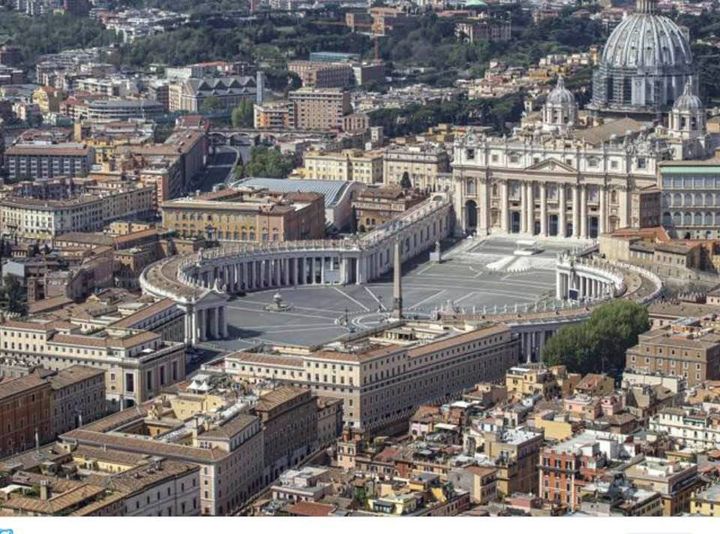

La recente visita di re Carlo III a papa Leone XIV, culminata in una preghiera comune nella Cappella Sistina, ha riacceso un’immagine antica: quella di due rami della cristianità occidentale che, dopo secoli di divisione, tornano a guardarsi senza sospetto. Ma dietro il gesto contemporaneo si nasconde una memoria remota, un’eco di legami spirituali che affondano in un tempo in cui la Chiesa ancora non era divisa.

In questo orizzonte di lunga durata, il pensiero corre inevitabilmente a Giuseppe d’Arimatea, la figura evangelica che secondo la leggenda, dopo la sepoltura di Cristo avrebbe lasciato la Palestina per approdare in una terra lontana e nebbiosa: l’Inghilterra.

Il suo nome, avvolto dal mistero del Graal e dai racconti medievali, è legato al luogo di Glastonbury, nella contea di Somerset, ritenuto il punto in cui egli avrebbe fondato la prima chiesa cristiana delle isole britanniche.

La tradizione medievale, fiorita tra il XII e il XIII secolo, racconta che Giuseppe, perseguitato dopo la crocifissione, portò con sé il Santo Graal, il calice dell’Ultima Cena o quello che raccolse il sangue di Cristo, e navigò attraverso il Mediterraneo fino alle coste della Gallia.

Da lì avrebbe proseguito verso nord, giungendo infine nella terra di Avalon, identificata dai monaci medievali con Glastonbury.

Un’altra versione, più prosaica ma storicamente più plausibile, vuole che Giuseppe fosse un mercante di stagno, già in contatto con le rotte commerciali fenicie e romane che collegavano la Palestina alla Cornovaglia. In questa lettura, il suo viaggio non sarebbe stato una fuga miracolosa, ma un ritorno in un territorio conosciuto, dove avrebbe trovato rifugio e nuova missione spirituale.

Una volta giunto, raccontano le cronache monastiche, egli avrebbe piantato a terra il proprio bastone di pellegrino, che miracolosamente fiorì in un biancospino.

Quel biancospino era l’unico che fioriva due volte l’anno, noto come Glastonbury Thorn, divenne per secoli simbolo della nascita del cristianesimo in Britannia: un albero che fiorisce a Natale e in primavera, quasi a ricordare insieme la nascita e la resurrezione. Ancora oggi, un ramo di quel biancospino viene posto sulla tavola della famiglia reale inglese il giorno di Natale, a memoria di un legame che unisce mito, fede e identità nazionale.

Sotto il velo del mito si intravede una verità di fondo: già nei primi secoli dell’era cristiana, la fede aveva raggiunto le isole britanniche.

Ben prima dell’arrivo di Agostino di Canterbury inviato da Gregorio Magno nel 597, esistevano comunità cristiane locali, spesso in contatto con Roma e con la Gallia.

Così la leggenda di Giuseppe d’Arimatea, pur non sostenuta da prove documentarie, si fa simbolo di una trasmissione spirituale reale, di un cristianesimo che, partendo da Gerusalemme, toccò Roma e poi i confini del mondo allora conosciuto.

In questo senso, la figura di Giuseppe pellegrino da Oriente a Occidente può essere vista come anticipazione del dialogo che oggi riunisce, dopo secoli, la Chiesa cattolica e quella anglicana.

Dove il bastone di un discepolo fiorì in un biancospino, oggi si tenta di far rifiorire la comunione tra due tradizioni sorelle, divise dalla storia ma radicate nella stessa linfa.

Se il biancospino di Glastonbury rappresenta la fioritura leggendaria della fede, la Bibbia Amiatina ne incarna la reale forma tangibile e scritta.

La Bibbia, più precisamente la più antica copia manoscritta integrale della Bibbia nella versione latina della Vulgata di san Girolamo, redatto in latino tra il VII e l’VIII secolo nei monasteri di Wearmouth e Jarrow, nella Northumbria.

Il progetto fu voluto dall’abate Ceolfrith, discepolo di Benedetto Biscop e maestro di Beda il Venerabile, per offrire al papa di Roma una copia perfetta delle Sacre Scritture.

Ceolfrith intraprese il viaggio verso Roma, ma morì lungo la traversata.

La Bibbia, l’unica rimasta delle tre copie realizzate, giunse in Italia, dove se ne persero le tracce per un secolo, finché non riemerse nel monastero di Abbadia San Salvatore sul Monte Amiata, in Toscana dal quale prese il nome con cui è oggi conosciuta: Codex Amiatinus, vi rimase per mille anni per poi essere trasferita nella Biblioteca Laurenziana di Firenze.

Questo itinerario, dalla Britannia a Roma e poi di nuovo in Italia, rispecchia il viaggio inverso di Giuseppe d’Arimatea.

Se il pellegrino palestinese portò in Britannia il simbolo della fede, i monaci inglesi portarono a Roma la Parola scritta, come dono alla Sede Apostolica.

È il medesimo asse spirituale che, nei secoli, ha unito la fede itinerante e la cultura monastica, la leggenda e la filologia, il mito e il codice.

Guardando a questi due simboli, il biancospino che fiorisce e il manoscritto che sopravvive appare evidente che il legame tra Roma e la Britannia non è soltanto teologico, ma storico e culturale, inscritto nella lunga durata del cristianesimo europeo.

Oggi, quando re Carlo III e papa Leone XIV pregano insieme, la storia sembra ripercorrere quei sentieri antichi: le navi monastiche che portavano la Bibbia, le leggende che trasportavano la fede, le vie del sapere che attraversavano i mari del Nord.

In questo senso, la loro preghiera comune non è solo un gesto ecumenico, ma una riattivazione della memoria profonda dell’Europa cristiana.

Là dove il bastone di un discepolo divenne fiore, e dove un manoscritto inglese trovò dimora ai piedi dell’Amiata, si rinnova l’idea che la fede non conosce confini geografici, ma solo ponti di ritorno.

E così, come il biancospino continua a fiorire due volte l’anno, anche il dialogo tra Roma e Canterbury torna a germogliare, fragile ma vitale radicato in una storia che è insieme leggenda, memoria e promessa.